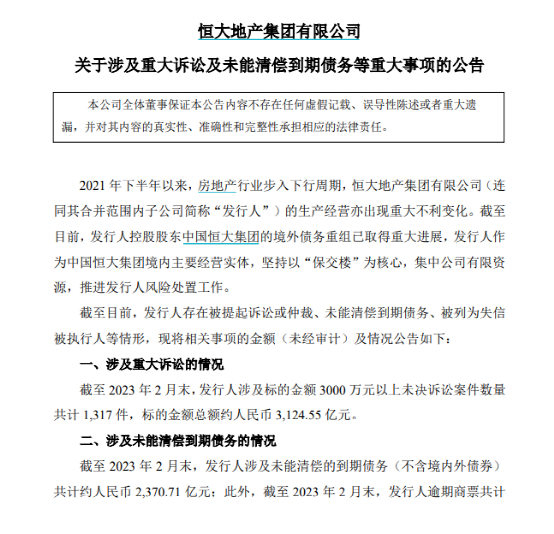

2023年4月25日晚间,恒大境内的发债主体-恒大地产集团有限公司,发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。

根据公告:

截至2023年2月末,发行人涉及标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1,317件,标的金额总额约人民币3,124.55亿元。

截至2023年2月末,发行人涉及未能清偿的到期债务(不含境内外债券)共计约人民币2,370.71亿元;此外,截至2023年2月末,发行人逾期商票共计约人民币 2,479.75 亿元。

根据中国执行信息公开网,截至2023年3月31日,恒大地产集团有限公司存在下述被列为失信被执行人的情形详见公告附件。

截至2023年2月末,发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式,已完成过户的房地产项目共计64个。

根据中国执行信息公开网,截至2023年3月31日,恒大地产集团有限公司存在357条被执行信息,被执行金额合计347.15亿元。

恒大地产相关负责人表示,本次披露是恒大地产对2021年以来一段时间相关经营情况、诉讼情况和被执行情况等公开信息的一次集中披露,汇总的信息量比较大,是恒大地产加强信息披露的举措,并非公司经营情况产生重大变化。恒大地产正调集一切资源,在各方的支持下,全力保障保交楼工作稳步推进,努力推动集团销售逐步恢复。

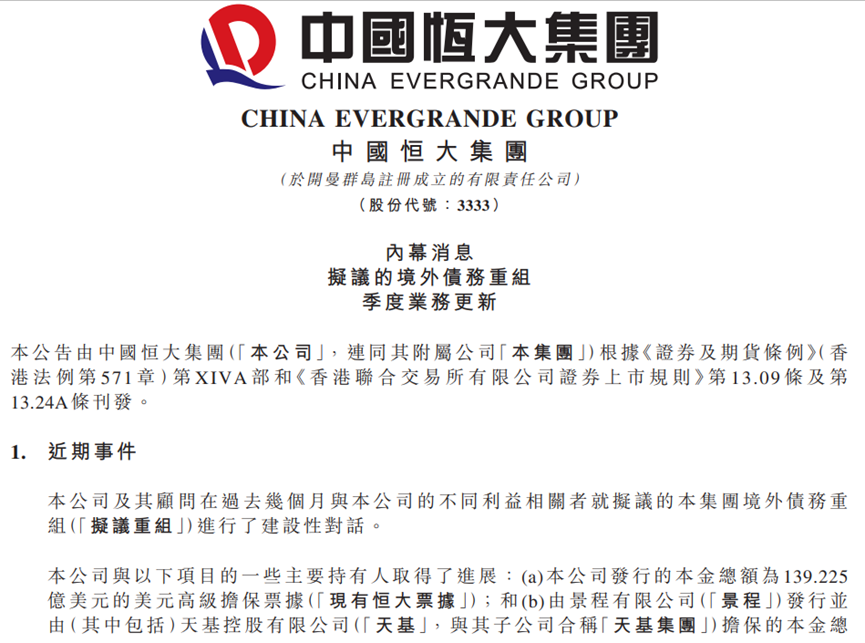

原计划2022年达成的这份重组协议实际推进过程颇为艰难,多次延期,由于2022年境内房地产市场持续下行及爆出恒大物业134亿款项被强制执行等不利消息的影响,境外债权人情绪严重不安,为安抚境外债权人,2022年3月22日恒大第二次投资人会议重申重组方案将在7月底前提出,然而7月29日晚间,在承诺期限最后时刻,恒大官网却发布了债务重组计划延期的公告,并且没有提出延期的确切期限,只说尽量在2022年内达成,结果直到2022年底还是无果。

本次重组协议核心条款签署虽然推迟到了2023年3月,但总算是取得了关键性成果,并且重组计划正式签署和实施也明确了进度,公告预计2023年3月31日前签署正式重组协议,2023年10月1 日,最迟至2023年12月15 日重组生效。

本次公告除了境外债务重组协议的核心条款,还对恒大现状进行了主要事项的披露,以下笔者将对公告进行详细分析,并梳理近期恒大纾困工作的进展情况。

1. 重组金额

根据本次公告披露,本次达成的协议涉及恒大集团发行的139.225亿美元高级担保票据和境外子公司景程有限公司发行、天基控股有限公司提供担保的52.26亿美元优先票据,共计191.485亿美元。

这比7月29日公告中披露的境外债务重组计划涉及债务范围要小,7月29日公告中的境外债务包括:

a.恒大集团发行的美元优先票据;

b.境外子公司景程有限公司发行及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团提供维好及股权收购承诺的美元优先票据;

c.恒大集团及境外子公司的其他境外债务(含恒大集团承担担保及回购义务等或有债务)。

公告中并没有披露债务本息具体金额,但根据随后21世纪经济报道对恒大行政总裁肖恩的采访,肖恩披露截止2022年7月底境外债的总规模大约是227亿美元。

而根据本次公告披露的财务数据,截至2022年底,恒大有息债务约为人民币5584 亿元,或有债务约人民币1953亿元,共计约7537亿人民币,其中境内债务总额约为6130亿元人民币,境外债务总额约为1407亿元人民币,即205.56亿美元,可见本次重组计划至少有约14 亿美元债务未纳入。

2. 重组主要条款

2023年3月20日恒大、景程、天基与债权人特别小组分别签订了3份条款清单。这次重组的核心方案就是发新债置换旧债:

一是利率大幅降低,存量债务计息截至重组生效日当日,新债务的利率下降一半有余,新票据利率为年利2.0-4.0%,小部分股票挂钩债券及票据利率达到年利6.0-8.5%;

二是延长还款期限,新票据期限为10-12年,小部分股票挂钩债券及票据为5-8年。而且可以选择现金或实物支付,现金支付的,利率低1.0%,选择实物支付的,以实物支付的利息计入当期未偿还本金金额。小部分股票挂钩债券及票据在最初四年允许选择实物支付利息(前两年半可实物支付,后一年半须现金支付未偿本金0.5-3.0%的利息)。

三是债权人可选择债转股方式偿债。恒大债务偿还方案2以发行恒大、恒大物业、恒大新能源汽车强制可交换债的方式,通过强制可交换债券、股票挂钩票据、票据组合置换存量债务。

重组方案债权人做出了大幅度的让步,但恒大立即就在报告中指出,如果该重组不实施而是清盘,境外无担保债权人可回收的债权仅仅是97.28亿元人民币,不足一成。

恒大条款清单

(1)债务分组。本次所有纳入重组协议的债务分为A、C两组。

A 组可获偿金额将按截至约定的可获偿金额日期在全额应计索偿的基础上计算,即以下两项之和的金额:(x)相关债务工具的未偿还本金;以及(y)该债务工具截至(但不包括)重组生效日当日的应计及未付利息。

C组可获偿金额将按截至约定的可获偿金额记录时间在差额索偿基础上计算,即,(x)全额应计索偿基础减去(y)针对非恒大的任一方的任何相关权利(无论是本金、担保或质押支持)的评估价值(根据协议安排文件列明的裁决原则和程序确定)。与认沽期权有关的任何净索偿将采取类似的方法来确定。

(2)偿债方案选择。A组和C组债权人都可在以下两种偿债方案中选择:

方案1:期限为10-12年,按1比1转换率转换的新票据(A1/C1 票据)。未在相关截止日期前提交选择的债权人默认方案1选项;

选择方案1的债权人将收到以票据A1票据A为形式的实物支付票据,从参考日期开始的10年后到期;选择方案1的C债权人将收到以票据C1票据A为形式的实物支付票据,从参考日期开始的10 年后到期。

方案2:将按1比1的转换率转换为A2/C2组合和/或A2/C2票据。A债权人或C债权人可选择将其可获偿金额转换100%的A2/C2组合或任何A2/C2组合加上A2/C2票据的任意搭配。

其中A2/C2 组合:

a.对于A组债权人:1 美元的可获偿金额将转换为1美元的 A2 组合,其构成为 0.108美元的恒大物业强制可交换债券、0.345美元的恒大新能源汽车强制可交换债券、0.046美元的恒大强制可转换债券、0.225美元的 A2 恒大物业股票挂钩票据和 0.276 美元的 A2 恒大新能源汽车股票挂钩票据;及1 美元的可获偿金额将转换为 1 美元 A2 票据。

b.对于C组债权人:1 美元的可获偿金额将转换为1 美元的 C2 组合,其构成为 0.049 美元的恒大物业强制可交换债券、0.446 美元的恒大新能源汽车强制可交换债券和 0.059 美元的恒大强制可转换债券、0.092 美元的 C2 恒大物业股票挂钩票据和 0.354 美元的 C2 恒大新能源汽车股票挂钩票据;及1 美元的可获偿金额将转换为 1 美元 C2 票据。

选择方案2的 A债权人将收到以票据A2票据C为形式的实物支付票据,从参考日期开始的 7年后到期;选择方案2的C债权人将收到以票据C2票据A为形式的实物支付票据,从参考日期开始的7年后到期。

景程条款清单

每位债权人的可获偿金额价值确认原则应根据针对于债务相关之第三方权利的“差额基础”来确认。等于(x)截至可获偿金额记录时间约定的债权人持有票据未偿还本金金额和未付利息(y)任何相关权利(无论本金、担保或质押物支持)的估值。

重组对价为景程发行的五笔新票据,本金总额为65亿美元。

天基条款清单

每位债权人的可获偿金额等于截至天基投票记录时间约定的债权人持有债务工具未偿还本金金额和未付利息。

重组对价为天基发行的四笔新票据,本金总额为8亿美元。

上述条款清单构成公司与债权人特别小组之间进一步签署重组协议的基础,各方将根据条款清单中的核心内容商议并达成重组支持协议及后续相关协议安排文件,以实施重组。

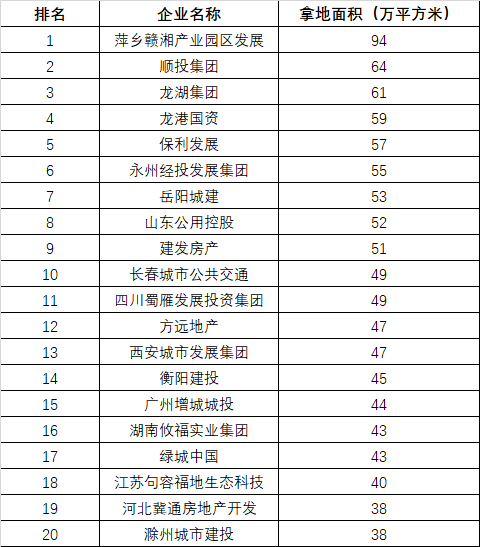

我们先来看一下数据。

我们可以看到,在2023年一季度全国拿地面积前十名中,有6家是城投性质的企业,在拿地面积前20名中,城投性质的企业有13家。

当然,城投在拿地面积上虽然是绝对主力,但是在拿地金额上并不是,这说明两个问题:

1、城投拿地的平均地价比较便宜。从拿地城投所在区域就可以看出,拿地面积大的城投企业,普遍位于三四线城市;

2、城投拿地虽然多,但是开工意愿不高,开发能力并不强,在一定程度上算是“托底”。

实际上,城投公司转型已经成为大势所趋,国内城投公司转型的方向有很多,有的城投转型成为产业投资平台,有的城投转型为城市综合运营服务商。

在众多的转型方向中,转型房地产开发企业是最重要的方向之一。这其中显然是有理由的,城投本身就是联接房地产市场与土地市场最核心的纽带之一,本身也是土地财政的产物。实际上国内有相当一部分城投公司本身就运营房地产业务,所以向房地产企业转型是非常合理的。

而考虑到目前国内民营房企债务危机并没有实质性解决,原来那些拿地主力-全国性民营房企在短期内不具备拿地能力和拿地资金,因此,城投公司拿地显然是最好的选择。

当然,2022年财政部126号文通知明确:

1、严禁通过举债储备土地,不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,不得巧立名目虚增财政收入,弥补财政收入缺口。

2、规范地方事业单位债务管控,建立严格的举债审批制度,禁止新增各类隐性债务,切实防范事业单位债务风险。

3、要依法依规组织财政收入,持续整治违规收费行为,坚决防止收过头税,杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派,不增加市场主体负担。

很多人认为,城投不会成为未来的拿地主力,但是事实上,我们把事情想的太简单了。

随着民营房地产企业债务危机的深化,几乎可以肯定,未来国内房地产企业的格局将发生深远变化。

第一个变化就是全国性、超大规模房地产企业将不复存在。实际上房地产是一个高度区域性的行业,不同地方的经济状况、区域特性乃至人文生态都有非常大的不同,只有深耕当地的房地产企业才能真正掌握。而且房地产行业与金融深度绑定,一旦超大型的房地产企业发生危机,影响面过大,对金融体系也容易造成系统性风险,所以未来的房地产企业一定是中小型化、区域化,而不是曾经那种全国布局的企业生态;

第二个变化就是民营资本逐步退出房地产市场。民营资本天生的逐利本性,容易利用财务杠杆进行顺周期投资,但是房地产的特性就是政策周期性,二者如果产生背离,那么极大的影响政策效果,本轮房地产危机就是例证。而且民营资本一旦在银行体系和资本市场不能正常融资,基本上只能等死,但是这对于部分国企和央企房地产企业身上体现的并不明显。

因此,国资企业特别是城投企业逐步控制房地产这一涉及国计民生的支柱性行业是大势所趋。

来源:发询金融固收组