我们在居委会一线工作时,经常遇到居民前来要求开具居住证明。其中很多是因为打官司需要,基本上都是律师建议他们来找居委会开具。比如有的居民要我们证明20年前,他住在某某地址。每一份提交给法院的证明,我们都必须承担相应的法律责任。

有些居民比较通情达理,经过耐心解释后能够表示理解。但也有一些居民态度强硬、不听解释,反复只说一句:“反正那边说,你们居委会盖个章就行。”追问“那边”到底指的是谁,往往也说不清楚,却依然气势汹汹,甚至动不动就威胁要打12345热线投诉、要去信访。而我们这里的12345工单是“有诉必接”,可“办不了”的事情终究还是办不了,最终结果通常不会改变,只是整个过程多了不少繁琐环节。

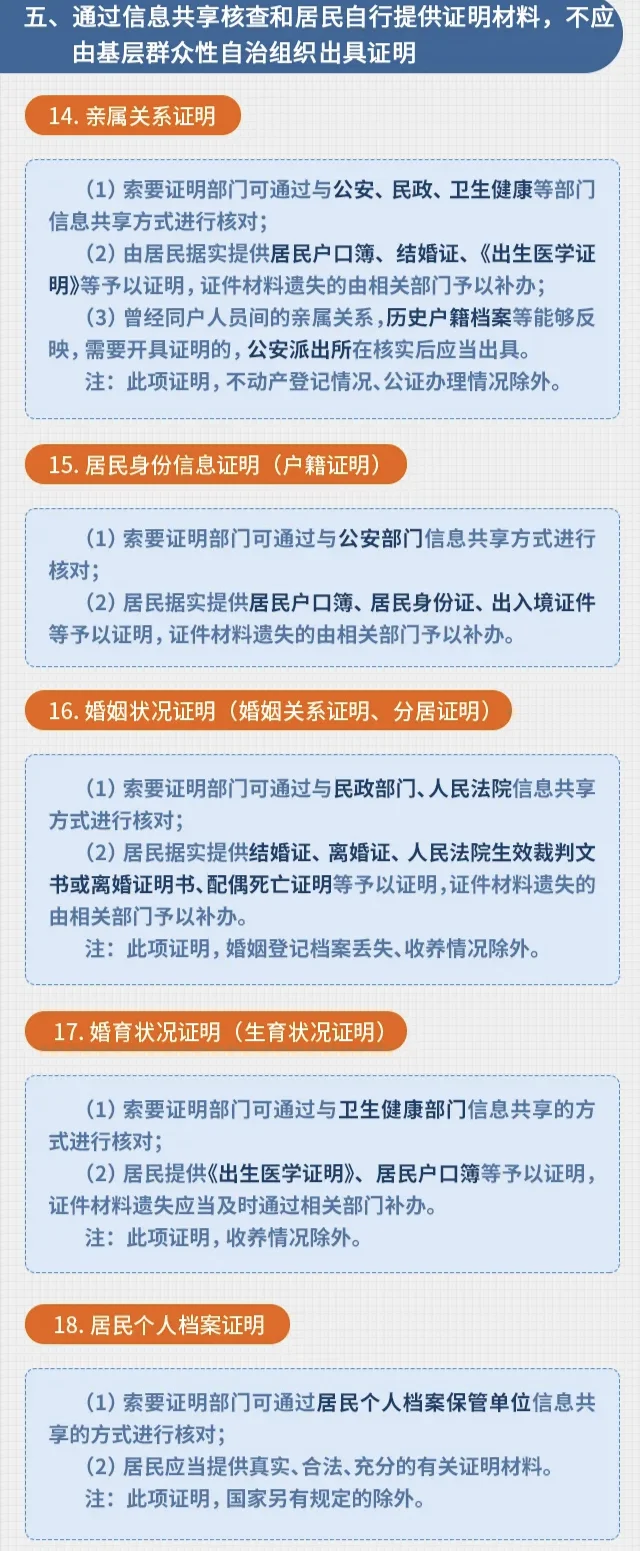

为此,我也搜集了一些相关政策。比如我们国家早在2020年就出台了正式文件,明确部分证明不由居委会开具。另外各地也陆续发布了相关规范。作为基层工作人员,我们也希望执行的政策越清晰越好。如果大家有其他相关信息,也欢迎补充。#居委会大妈 #社区工作 #社会工作者 #社区居委会

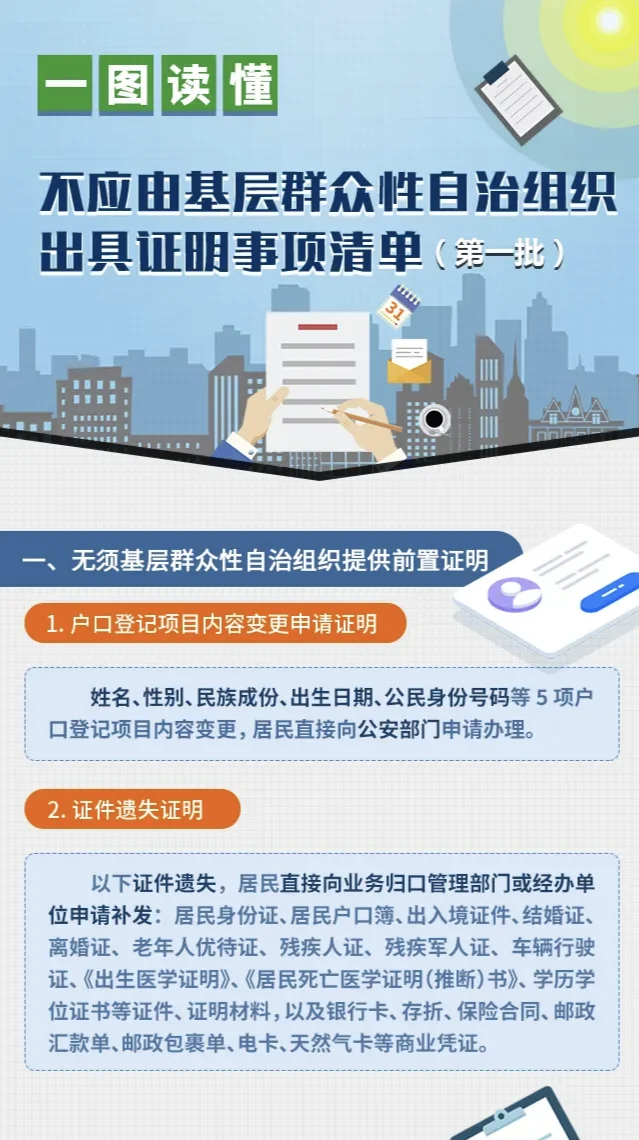

一、国家层面规定(2020年起执行)

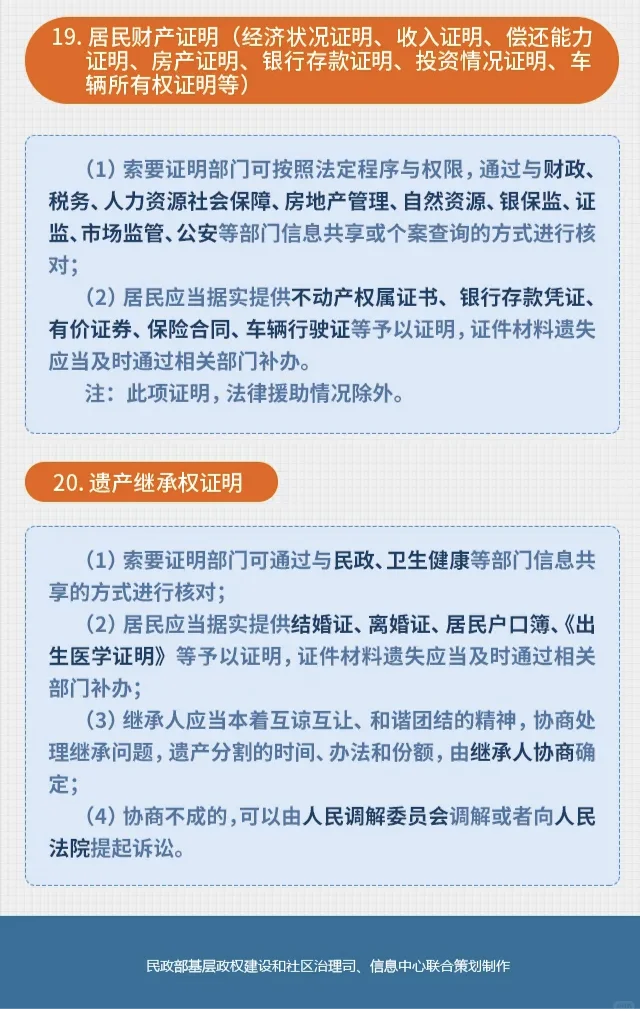

2020年,民政部等六部门联合发布《关于改进和规范基层群众性自治组织出具证明工作的指导意见》(民发〔2020〕20号),明确首批20项证明居委会不再开具,包括:

1. 亲属关系证明(可通过公安、民政部门信息共享或户口簿、结婚证等证明)

2. 居民身份信息证明(如户籍证明,由公安部门出具)

3. 户口登记项目变更证明(直接向公安部门申请)

4. 婚姻状况证明(如单身证明、夫妻关系证明,由民政部门或法院文书证明)

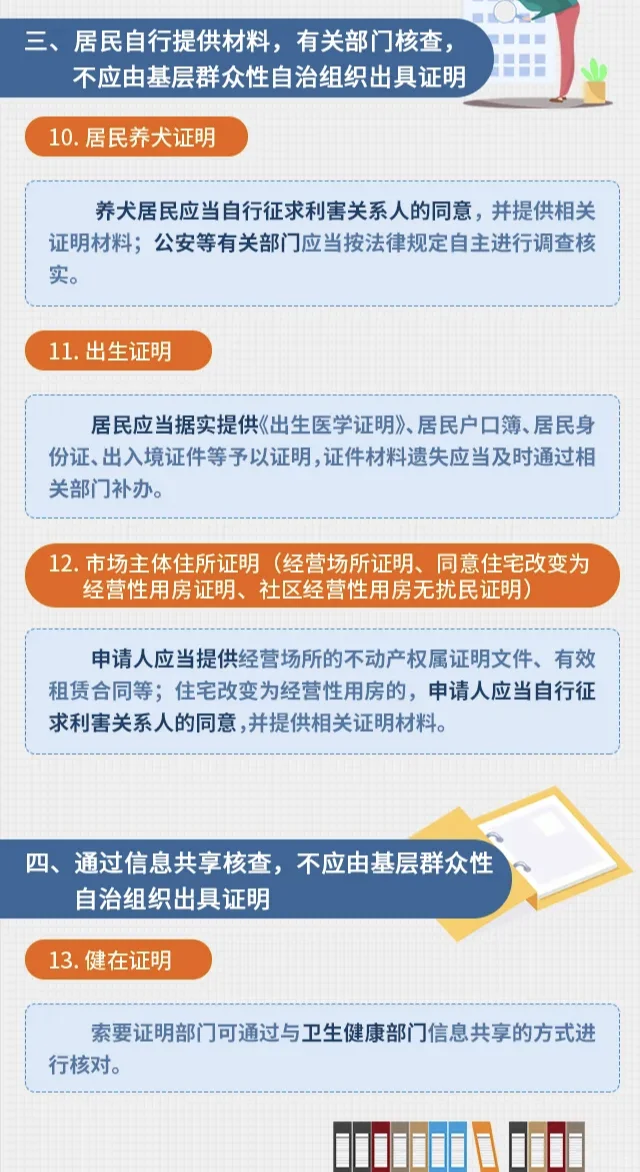

5. 健在证明(通过卫生健康部门信息共享核实)

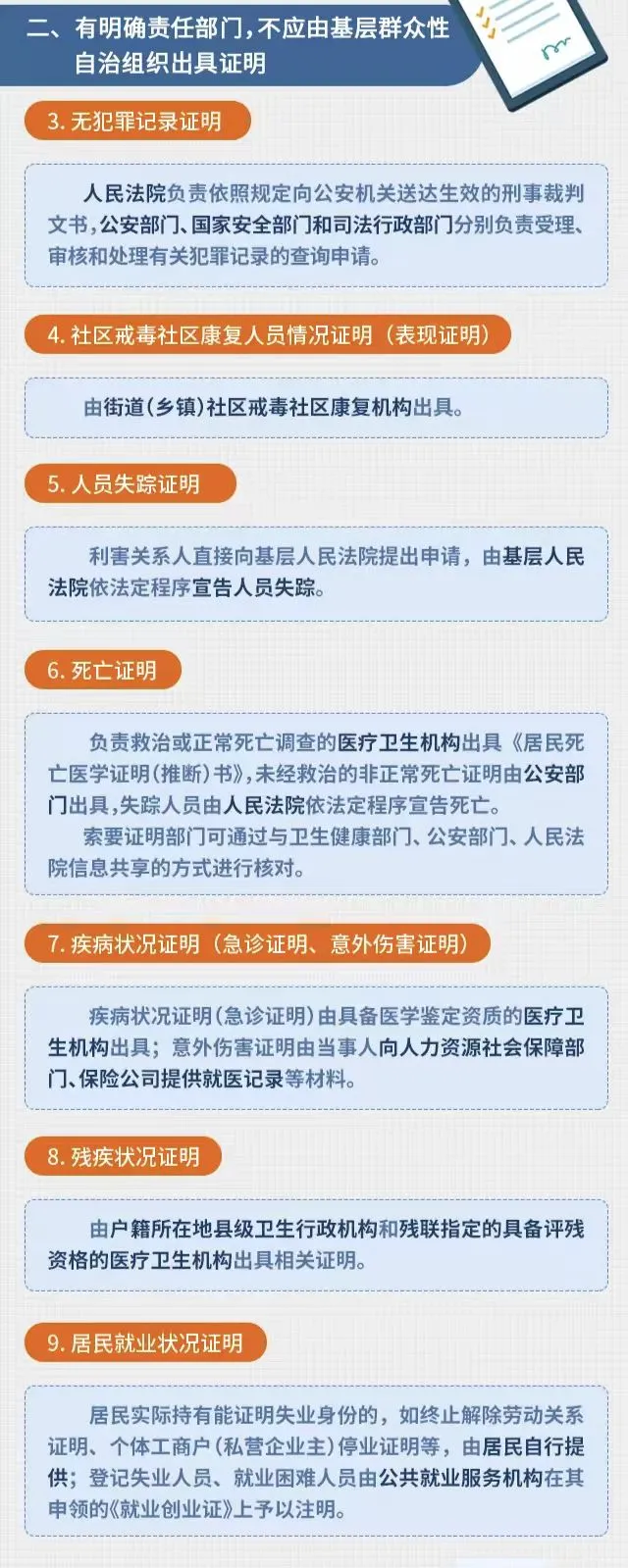

6. 无犯罪记录证明(由公安部门出具)

7. 市场主体住所证明(如“住改商”证明,通过承诺制或工商登记部门核查)

8. 证件遗失证明(直接向发证机关申请补发)

二、地方最新补充(2023-2025年)

湖北省(2025年第二批清单)新增14项无需居委会出具的证明,例如:

- 名字错误证明(通过户口簿或公安部门补办)

- 分居证明、购房单身证明(无需前置材料)

- 未成年人身份证明(凭《出生医学证明》或户口簿)

- 低收入、家庭困难证明(由民政部门或街道服务中心出具)

上海市普陀区(2023年)明确29类证明取消,包括:

- 居住证明(通过“随申办”在线开具)

- 遗嘱公证、残疾状况证明(由公证机构或残联直接核实)