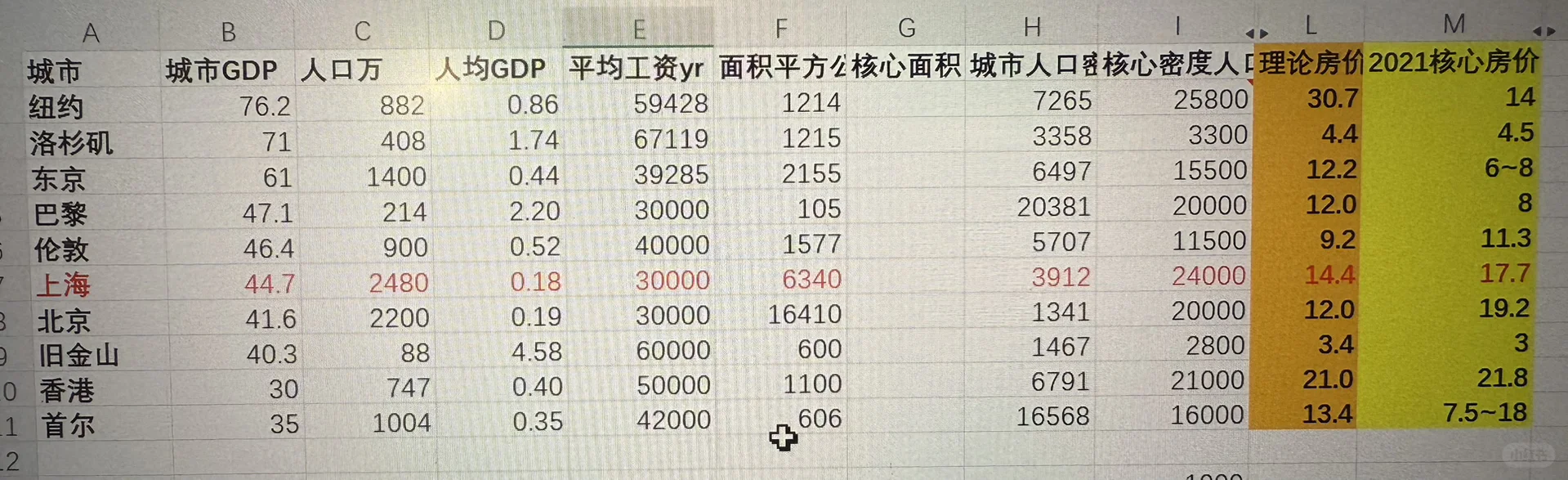

很多人好奇我在21年底是如何做决策这么坚定的卖上海的房产。今天就和大家聊聊当时的判断逻辑,时间稍微有点久,但是还是翻出了当时做的表格。\n感性层面:当时直观的体验就是房事特别的火热,周围人都在聊炒新房赚钱的事情,周围有人打新摇号卖号直接赚500w,黄浦的老破小单价也超过了十万,所有人都为之疯狂。\n理性层面:数据支撑。说白了,任何的价格都是供需关系,所以以前人说只有一线城市才有房地产,因为一线城市土地面积有限且需求的人多才有个相对平衡的供需。从全球的一线城市来看,在收入中等的情况下基本2-3亿人可以支撑一个特大型城市,这就是为什么中国有四个一线城市,欧洲(4.5亿)只有伦敦和巴黎,日本(1.24亿)只有一个东京,美国(3.42亿) 有四个。\n那继续细化一下,将中国的北上和其他全球一线城市做一下对比,供应端包括:一线核心区域土地面积;需求端包括:一线核心区域人口,收入。\n做了一个房价理论价格(使用面积非建筑面积,美元折算人民币21年汇率6.5 当时汇率偏高)和实际价格的对比如图2。\n可以看到,21年,北上核心区域房价使用面积计算已经是全球最高17-19w(建面大概在13-15w)单价非常惊人,同期伦敦的房价也就在10w/平左右实用面积,明显是被高估了。\nps.同期我当时也很惊讶于东京的超低估值房价(可惜犹豫了一下没行动)\n价格重估回国际平均一线水平实现的方式无非两点,一是房价下跌,二是汇率下跌,事实证明,这两个同时发生了。具体分析如下\n1. 鉴于过去东大属于高成长股,估值偏高也是一部分原因,但是当时已经有转向的苗头,那么从高成长股转为蓝筹股估值一定会重估\n2. 汇率,当时6.45的汇率已经很高,加之当时美元加息预期,所以我从22年头开始不断陆续买入美元,\n3. 房价不仅是汇率问题,的确有过热的问题,多方来看必然在美元加息时下跌,且与我计算的理论值有较大差异\n综上,不管是感性层面还是理性层面来看,当时过热的房事的确是非正常时刻,所以果断说服家人,把家里房龄较老的房子和非上海的房子全部出清。\n回头看事实证明,三套房子至今都全都卖了小区历史最高价。上海22年feng城解开后有过一个比21年低更高的点但是马上就又下去了,所以21年底确实是个比较合适的出货时间。\n其实一切都顺理成章,不过是逻辑。\n \n#北上 #卖房 #买房 #经济