我们需要在家居风水上做出什么样的调整,才能催旺运势,让财神主动上门来呢?

调理财位

相传,潞水境内的露岭是炎帝神农氏榆罔的封地。潞水及其周围地区因此又被称为“神农故地。”《潞水乡志》(1990年12月出版)引《史略循蜚记》说:黄帝杀蚩尤,封榆罔于露。又引《湖广通志》云:黄帝次子少昊金天氏葬茶陵露水。“潞水”一名即由这些记载而来,中间经由了由“露水”演变为“潞水”的过程。

露岭,潞水人称之为“露里坳”,与杨柳仙、天堂山(一说叫天子山)相连为一体。山脉西侧为攸县凉江乡,南段与虎踞茶涧相连,东侧即潞水镇,是大元村的主要林地所在地(但其中大部分属国营云阳林场)。露岭在颜氏族谱中记为“鹭岭”,如果单指一座山,露岭就是“露里坳”;如果指一个小山系就是包括露岭、杨柳仙、天台山等山脉在内的山系。通常情况下,指的是一个叫“露岭”的小山系,它是武功山的一个支系。潞水河的五大支流有四大支流发源于这个小山系,其中又以发源于露岭山麓公彦龙的洋田江、发源于天台山茅叶龙深涧中的潞溪为两大主要支流。在谱牒记载中,潞水河多记为“潞溪”、“潞水溪”。潞水河是潞水方言区内唯一的河流,它发源于露岭这个小山系故而称为“潞水”。潞水河流经潞水地区,故而人们把这个流域称为“潞水”。一句话,“潞水”之名是因河而得的。所以,几乎是所有的谱牒都把潞水这个地方称为“潞溪”(如颜氏族谱称其先祖“徙居潞溪”)。

《酃县志》载:“茶陵睦乡有潞水溪,相传炎帝卜葬于此,弗吉,乃归栖鹿原。”酃县即现在的炎陵县。酃县因“邑有圣陵”,于1994年改名为炎陵县。这个记载与潞水的一个民间传说完全一致。民间传说,炎帝神农氏死后,决定安葬在封地附近的天子山,坑挖好后,发现坑下有溶洞,坑底是空的。风水先生阳丙吉认为这样就“破气”了,炎帝神农氏安葬在这里会走了“龙脉”。于是,大家决定把炎帝神农氏的灵柩南迁,安葬在另一个风水宝地鹿原坡。这就是现在的炎帝陵。这个原本打算安葬炎帝的地方即天堂山。天堂山是潞水镇最大的山,也是农元村的主要林地。因为这个传说,潞水民间又把它叫做 “天子山”。民间称炎帝神农氏为“神农皇帝”、“神农天子”,“天子山”,意思就是安葬神农天子的山。一部分老人甚至还能清楚地说出那个原本打算安葬炎帝神农氏的古坑位置。

说到这里,似乎有太多的问题必须一问了,至少有这么两个问题要说清楚:炎帝神农氏和榆罔是什么关系?榆罔为什么会来到潞水这个地方?

先来说一说炎帝神农氏这个称号的问题。以一个人生平的功业来给人命名,这大概是古人的一个习惯。“轩辕”的原意是指车辕。王逸在注释《楚辞·远游》时说:“轩辕,黄帝号也。始作车服,天下号为‘轩辕氏’也。”又,《太平御览》卷七七二引《释名》云:“黄帝造车,故号轩辕氏。”据此,王子今先生推测,这样的称谓“暗示交通方面的创制,很可能是这位传说中时代的部族领袖诸多功业之中最为突出的内容之一。”“神农氏”一名也是这样而来的。《白虎通·号》云:“古之人民皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农也。”这段话告诉我们:神农之所以称为“神农”,是因为他在农业生产方面有过重大的发明创造,使人民深受其益。至于“炎帝”这个称号,则与古代阴阳五行学说有关。古人把这个学说与南方地理上的气候特征结合起来,于是,衍生了“炎帝”这个称号。炎帝神农氏氏族部落南迁以后,成为南方部落联盟的首领,即“帝”,南方的“帝”。南方有炎热的特点,五行属火,所以,就称之为“炎帝”。我国南方的一些省份有许多纪念、敬仰炎帝的遗迹和传说,乃至民俗,对此,赵世超先生在《阴阳五行学说与炎帝文化的南迁》一文中用五行学说作了解释:南方丙丁火,气候炎热,与火的特征相似,“把炎帝配成了南方之帝,所以南方才出现了炎帝崇拜。”说的也是这个道理。《易》云:“炮牺氏没,神农氏作……以火承木,故为炎帝。”蔡邕《独断》云:“木生火。宓牺氏没,神农以火德继之。”司马贞《史记补三皇本纪》云:“火德王,故曰炎帝,以火名。”这是阴阳家将阴阳五行理论推广到政治领域,以阴阳消息、五德终始理论解释远古时期的帝王及后世的王朝前后更替现象的结果。

那么,炎帝神农氏与榆罔是什么关系呢?还得先说一些“题外话”。

炎帝神农氏是中华民族的始祖之一,这几乎是每一个中国人的基本常识。但在历史上,神农氏与炎帝的关系似乎一直是个悬案。一种意见认为两者并非一人。司马迁的《史记》没有明确表述这种看法,但是,对此是有所暗示的。《史记·封禅书》引管仲的话说:“神农封泰山,禅云云;炎帝封泰山,禅云云……”管子是最早执这种理论的(语见《管子·封禅》,文字与《史记·封禅书〉相同。)后来,崔述《补上古考信录》则直言:“神农非炎帝。”但是,似乎是从战国时期开始,一种主流意见认为神农氏和炎帝是同一个人。许多文献资料对此作了解释,比如,王符在《潜夫论·五德志》中说:“有神龙首出常羊,感任姒生赤帝魁隗,身号炎帝,世号神农,代伏羲氏。”基于这种认识,部分文献资料还特意记载炎帝神农氏所传的世系。但是,文献资料在叙述炎帝神农氏所传世系时,有“八世”与“十七世”、“一百二十年”与“五百二十岁”之异。《春秋命历序》说:“炎帝传八世,合五百二十岁。”这八世即《帝王世纪》所说的:“神农在位一百二十年而崩。纳奔水氏女听谈(又作听祓)。生帝临魁。次帝承,次帝明,次帝直,次帝厘,次帝哀,次帝榆罔,凡八世,及轩辕氏。”《吕氏春秋·慎势览》说:“神农氏十七世有天下。”古人以三十年为一世,十七世就是五百一十年,与前面所说的“五百二十岁”相符。但是,这样的记载难以磨合之处也很明显:到底是“八世”还是 “十七世”?是“一百二十年”还是 “五百二十岁”?神农真的“在位一百二十年而崩”吗?“八世”怎么可能“合五百二十岁”呢?对此,何光岳先生解释说,可能,《帝王世纪》所说的这八代只是神农氏也即炎帝氏族部落系统中较杰出的八代首领,他们的功业被自己的部落后裔传诵着,所以,他们的名字才流传下来,而其余的几代,他们的名字则可能不为人所传记了。至于这八个名字的由来,也是因为他们在农耕文化史上的重大发明创造而来的。比方说,帝榆罔这个名字,可能是因为他发明了在农田周围广植榆树以防风灾和动物践踏庄稼这种耕作技术而来的。这种解释有一定的道理,但似乎不符合中国人祖先崇拜情结的传统:祖先的后代是不会轻易忘记祖先的名字的。至于“一百二十年”这种说法,目前似乎还没有找到合理的解释,可能,这至少是两代神农的在位时间或年龄。

还得来说一说炎帝神农氏这个称号的问题:为什么会有这样两个称号呢?文献资料似乎对此已作了解释。王符说:“身号炎帝,世号神农。”《世本·帝系篇》云:“炎帝身号,神农代号。”《史记补三皇本纪》云:“火德王,故曰炎帝,以火名……始教农耕,故号神农氏。”《易》云:“以火承木,故为炎帝。教民耕农,故天下号曰神农氏。”这些解释固然能说明一些问题,但似乎仍然是“语焉不详”,缺少具体可感的信息。比较而言,何光岳先生的解释应该是最为具体的,因而也较为合理。他解释说:神农和炎帝是同一个氏族的前后两个不同时代的首领名称。神农氏这个名称在前,氏族首领叫神农氏,氏族以首领的名称命名,也叫神农氏。后来,这个部落出了一个有名的首领叫炎帝,或者说,南迁以后,这个氏族部落的首领改称炎帝,同样,人们也以他的名字来作为氏族部落的名字,这个氏族改名为炎帝部落。这样两个时代的其他首领都沿用神农、炎帝这样的称号,所以,炎帝神农氏这个称号和氏族部落世代也就流传延续了八代或十七代,达一百二十年或五百二十年之久。但是,这种解释至少与《逸周书·尝麦》等古籍的记载不一致。看来,对这样的问题还是存疑为好。

我们现在不妨以何光岳先生的解释为据来说炎帝神农氏与榆罔的关系:榆罔是炎帝神农氏这个氏族部落系统中的第八代首领,一个杰出的首领。因为他在农耕史上的重大贡献,而在炎帝神农氏氏族部落系统中的众多首领谱牒中留下了自己的名字。

那么,这个叫榆罔的炎帝神农氏氏族部落首领为什么来到潞水呢?

先来看一看文献资料。《史记·五帝本纪》对此透露了一定的信息。司马迁写道:“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐。暴虐百姓,而神农氏弗能征……而蚩尤最为暴,莫能伐。”“炎帝欲侵凌诸侯,诸侯咸归轩辕。……以与炎帝战于阪泉之野,三战,然后得其志。”“蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”这些记述暗示了这样的信息:

其一,黄帝轩辕氏部落崛起的时候,炎帝神农氏氏族部落开始走向衰落。这时,这个氏族部落已无能力控制其它氏族部落,最终因为一系列的内忧外患而逊于黄帝轩辕氏部落。从此,黄帝轩辕氏取代炎帝神农氏而为天下共主。

其二,在黄帝轩辕氏取代炎帝神农氏的过程中,内政方面,黄帝轩辕氏经过了“修德振兵,治五气,艺五种”的励精图治;外交方面,黄帝轩辕氏有过“抚万民,度四方”的努力,还有“阪泉之战”和“涿鹿之战”这样的重大战事。

其三,阪泉之战可以说是炎帝神农氏反黄帝轩辕氏取代天下共主地位的反击战。这场战争之后,炎帝神农氏氏族部落与黄帝轩辕氏氏族部落之间是什么关系?黄帝轩辕氏征蚩尤的涿鹿之战时,有过“征师诸侯”的外交、军事活动,这项活动中的诸侯是否包括炎帝神农氏氏族部落?还有,蚩尤与炎帝神农氏氏族部落是什么关系呢?这些信息很有弄清楚的必要。

一般的历史书籍认为,蚩尤是炎帝神农氏氏族部落中的成员。他趁自己的氏族部落在阪泉之战中大败,大伤元气的时候,发动内乱并打败自己的首领,一度取得了氏族部落的领导权。可能,蚩尤是个鹰派人物,不甘于被黄帝轩辕氏打败的命运,有过整兵再战黄帝的举动,这就是涿鹿之战。所以,黄帝轩辕氏部落乘机与既吃了败仗又大权旁落的炎帝神农氏联合,在涿鹿大败蚩尤。对此,《逸周书·尝麦》做了明确的记载,原文是这样的:“蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之阿,九隅无遗,赤帝大慑,乃说于黄帝,执蚩尤,杀之于中翼。”很明显,前面所说的“帝”,应该是黄帝,后面所说的“赤帝”应该是炎帝。这些记载基本上可以解释上述疑难问题。还有一些记载认为,与黄帝轩辕氏合作打败蚩尤的炎帝神农氏氏族部落首领就是榆罔。清代大学士傅恒、刘统勋、尹继善主编的《御批历代通鉴辑览卷之一·轩辕氏》载:“蚩尤好兵喜乱,作刀戟大弩以暴于天下,兼并诸侯,攻炎帝榆罔,榆罔逊居涿鹿。”《吕氏春秋·慎势览》载:“神农氏十七世有天下,至榆罔失。”这些记载明确的告诉我们:与黄帝轩辕氏进行阪泉之战的,以及后来与黄帝轩辕氏联合,在涿鹿之战打败蚩尤的都是炎帝神农氏榆罔。这说明炎帝神农氏到榆罔时代,至少在北方地区,已是彻底衰落了。从这个意义上来说,榆罔可能应该是炎帝神农氏氏族部落在北方地区的末代首领。

衰落的榆罔及其氏族部落到哪里去了?《史略循蜚记》载:“榆罔名参卢,居空桑。尤居之,乃封榆罔于路。路,露也。”就是说,榆罔被蚩尤打败,原来的居地被蚩尤占了,流落到“路”这个地方,黄帝轩辕氏便卖了顺水个人情,“乃封榆罔于路”,“路”也叫做“露”。《路史》也有类似的记载:黄帝轩辕氏封炎帝神农氏的后裔“参卢于潞,守其先茔,以奉神农之祀。”

我们假定这个“路”或“露”指的就是以露岭为中心的潞水镇,这些记载也就暗示着衰落了的炎帝神农氏氏族部落在榆罔的领导下,已经南迁到湖南茶陵这个地方了。至于说黄帝轩辕氏封榆罔于潞水的露岭,似乎只是一个有名无实的顺水人情。

《帝王世纪》载:(神农氏)“有圣德,继无怀氏之后,以火承木,住在南方,主夏,故谓之炎帝。都于陈,作五弦琴,始教天下种谷,故人号曰神农氏。又曰本起烈山,或称烈山氏。一曰魁隗氏。是为农皇,或曰炎帝。时诸侯夙沙氏叛,不用帝命,箕文谏而杀之。炎帝退而修德。夙沙之民,自攻其君而归炎帝。炎帝自陈营都于鲁曲阜。”看来,炎帝神农氏南迁途中,还有过勤修内政的努力,并取得了招抚夙沙氏这个氏族部落的重大外交成果,而向南迁徙的路线,则是由北方的姜水流域(今陕西宝鸡市附近)迁至今河南省开封市附近(即“陈”这个地方),向东迁徙的方向则是由河南开封附近迁至今山东省的曲阜(即“营都于鲁曲阜”)。

这样的迁徙并不是炎帝神农氏氏族部落南迁的终结。《水经·漻水注》说:漻水西经历乡,“水南有重山,即烈山也。山下有一穴,父老传云,是神农所生处也,故礼谓之烈山氏。水北有九井,《书》所谓:‘神农即诞,九井自穿’,谓斯水也。”历乡即湖北省随县的历乡,这个记载说明炎帝神农氏氏族部落又由河南省南迁到了湖北省。《管子·轻重》云:“神农种五谷于淇田之阳”,这个“淇田”据说就是今湖南省宜章县的骑田岭。又王应章在《嘉禾县学记》中解释嘉禾县得名的原因时说:“嘉禾,故禾仓也,炎帝之世,天降嘉种,神农拾之以教耕作,于其地为禾仓,后以置县,徇其实曰嘉禾县。”又《衡湘传闻》中说:神农氏之裔“赤制氏作耒耜于郴州之来山”。《明一统志》说:“耒水出郴州之来山”。这些记载又说明炎帝神农氏氏族部落又由湖北省继续南迁到了湖南省。今湖南的宜章、郴州、嘉禾、耒阳、安仁、茶陵、炎陵诸县多炎帝神农氏的遗迹和传说,大概就是因为这样而来的。这大概也是榆罔氏之所以到潞水的原因。

据文献资料记载,湖南境内似乎应该是这个氏族部落南迁的最后一站。其原因,据何光岳先生考证,大概是这样的:南迁的炎帝神农氏氏族部落历经唐、尧、夏、商数代,都处于南方江汉流域之间。到周初,黄帝轩辕氏部落的姬姓周朝势力向南方渗透扩张到了江汉流域,并将其亲族随、唐、蓼、蒋、聃、曾等侯国分封到这里。这样,原来迁徙到这里的炎帝神农氏氏族部落的生存便受到了周朝威胁,因此,不得不继续南迁到湖南境内了。

文章写到这里,已经回答了第二个问题,这也就是炎帝神农氏氏族部落南迁的原因和路线的问题。但与此有关的其它几个问题仍然有交代的必要。

第一、这个氏族部落南迁的过程中,有过什么重大历史和文化意义上的活动呢?从文献资料的记载来看,这个氏族部落在历史上标志性的文化成就就是农耕技术的发明和推广。因此,可以肯定,把中原地区先进的农耕技术推广到南方,这是这个氏族部落的南迁过程中的重大或主要的历史文化意义上活动之一。其它如医药文化的创制、商业文化的创制等等,都是大家耳熟能详的事情,无须赘述。

第二、方国的建立问题。这本来应该归之于前一个问题的范畴来讨论,只是因为这个问题似乎历来被人们所忽视,所以,有必要单独立为一项来讨论。其实,前面所引《帝王世纪》中的记载似乎对此有所暗示,“炎帝自陈营都于鲁曲阜”,在山东曲阜“营都”了,自然也就有了方国。何光岳先生从姓氏源流的角度考证,考察了我国一百来个姓氏的来源,认为历史上这一百来个姓氏都是由炎帝神农氏氏族部落及其后裔演变而来的。这些姓氏,至少在商周时期分建了很多国家,即方国,比方说,吕氏之后的吕尚,即姜子牙建立了齐国。当然,这样的国家应该是诸侯国了,或者说,是炎帝神农氏氏族部落的后裔在周朝受封的诸侯国,而不是宽泛意义的方国了。杨向奎先生的《论“以方以国”》一文对此作了系统的考证,认为炎帝神农氏氏族部落在向南迁徙过程中及迁徙后,确实建立了一些方国,其中有代表性的就是申、吕、齐、许诸国。“申吕文化即属于炎帝一支,炎帝姜姓,申吕是其后裔。”“申先楚后而王,本为一族,疆界相接,后申衰而楚继之称王,逐渐申楚为一,而申在政治、文化上实为楚之核心。”这四个方国中的申、吕均在今河南西南部,许在河南许昌,只有齐在今山东省,处在北方地区。这个问题的厘证给我们的暗示是:方国的建立,有可能扩大到炎帝神农氏氏族部落联盟的范围,即这些方国也可能对外打着炎帝神农氏氏族部落这个旗号,他们的首领也以炎帝神农氏自称。

第三、南迁的部族是炎帝神农氏氏族部的本系还是支系?这实际上牵涉到了榆罔和湖南、潞水的关系这个细节问题了。文献资料并没有明确的记载,只能联系某些资料及炎帝神农氏在南方的遗迹、民间传说来作一些推测。《水经·漻水注》记载的这个遗址和传说与陕西歧山姜城堡神农庙和九圣泉的遗址和传说相同。这说明湖北省随县历乡的神农诞生地,应该是炎帝神农氏氏族部落南迁之后一个袭称炎帝神农氏的后裔的诞生地,因为同一个人不可能在两个地方诞生。有专家考证后认为,炎帝神农氏氏族部落南迁途中,炎帝神农氏的臣属重黎(即祝融氏)曾定居于今河南滑县东的北楚丘一带,其后裔又徙居湖北、湖南,今湖南炎帝陵(即炎帝县的炎帝陵)安葬的很可能就是其中一支部族的首领。这就是说,这个部族南迁的,既有部族的本系,又有部族的支系,乃至于臣属的方国部众。

炎帝神农氏氏族部落南迁,历时悠久,部众庞大,工程繁浩,当他们最终迁徙到湖南境内的时候,要问它的领导人是谁,特别是作为这个庞大、复杂的部族的唯一共主的首领是谁,这实在是不可能可以得知的事情。《史略循蜚记》所载及民间传说记载说是一个叫榆罔的人到了潞水,这个具体到了某一个人的说法,应该可以断定是不确切的。榆罔这个名称,似乎以笼统的“炎帝神农氏的后裔及其部众”来代替更为准确一些。

说到这里,我们可以得出一个结论:炎帝神农氏氏族部落的南迁,不可能确切说是由哪一个人领导的,由哪一支哪一派参与的部族迁徙。但是,可以肯定,这是以炎帝神农氏为载体、以中原地区先进的农耕文化为代表的史前南北文化交融史。

现在应该“言归正传”,说一说炎帝神农氏与潞水的关系了。但还得说两句题外话,算作一份“申明”,这实际上还是我在前面说的、必须交代清楚的一个问题:炎帝神农氏与潞水的关系,应该首先置于炎帝神农氏与历史上的茶陵(即古茶陵地区,包括现在的炎陵县在内)的关系这个大背景中来谈。

关于炎帝神农氏与历史上的茶陵的关系,在文献资料记载及民间传说中都是有据可依的事情。

罗泌的《路史﹒后记》云:“炎帝崩,葬长沙茶乡之尾,是曰茶陵。”《明一统志》云:“古炎帝陵在县西三十里。”《茶陵州志》载:“炎帝葬茶流传已久,自宋置酃县,炎陵在望也。”至于前面所引的《酃县志》的记载,更是把文献资料与民间传说合而为一了,并且,它还把《明一统志》的记载具体化了:现在的潞水镇的确“在县西三十里”这个位置(应该是讲潞水镇通往县城的古道)。

这里有一个值得注意的信息:罗泌的记载告诉我们,茶陵因炎帝陵而得名。接下来我们就要讨论两个问题:“茶乡之尾”在哪里?“茶乡之尾”的炎帝陵与炎陵县的炎帝陵是不是同一个炎帝神农氏的陵墓?

茶水是今茶陵县境内洣水的两大支流之一,发源于今秩堂乡景阳山,即《茶陵州志》(清嘉庆版)所说的“茶山”。茶水流经高陇纳岩水、芝水、白水,经火田合芙水、贝水,经腰陂汇潞水、尧水,由此向南经洣江到旧县城北门归入洣水。地理区域上的茶乡因茶水而得名,指的是茶水流域,大致包括今天的秩堂(含小田)、高陇(含湘东)、八团、火田、腰陂、潞水、思聪、洣江等乡镇。这是广义的茶乡。早在五代时期,今秩堂乡毗塘村龙头境内的茶水左岸就建有龙王庙,当地人称之为茶江里庙。据此,茶江里庙周边地区的今高陇镇龙集、光泉两村及秩堂(含小田)乡,又合称茶乡。这是狭义的茶乡。因此,直到现在,像潞水镇这些地方的许多老人还称八团、火田、高陇(含湘东)、秩堂(含小田)为“茶乡”,这就是现在我们所说的“三八区”。在今秩堂(含小田)乡的合户村中和堂还能看到岳飞的题词石碑(文字为“墨庄”),碑文后的跋中有“茶乡”之名。另外,在狭义的茶乡地区,自古至民国期间,道士刊布的文书和口头文词中,均有“长沙府茶陵州茶江乡”的文字。这些都可以说是狭义的茶乡存在的证据。明洪武二年,今茶陵县分为西阳、睦亲、茶陵、衷鹄四个乡,其中的茶陵乡又简称茶乡。这是行政区划意义上的茶乡,这个“茶乡”大抵上与我们现在所说的三八区(火田镇芙江以下属睦亲乡。睦亲乡又写作“睦乡”)一致。

在汉语词典中,“尾”原本指动物的尾巴,比喻事物的末端,或者主要部分以外的部分。现在的潞水镇(潞水方言区)自宋代以来一直属于睦亲乡之永居里,至清代顺治十二年,改里为都,潞水镇(潞水方言区)又属睦亲乡的上十一都。道、佛两教的冥司文书以及民间安梁文书中,均有“长沙府茶陵州睦乡”这样的文字,“睦乡”即睦亲乡。在地理位置上,它属于广义的茶乡,而又与狭义的茶乡有一定的距离之隔:中间有腰陂、火田这两个地区,属于茶乡这个地区的边远地区,或者说,不是茶乡的主要部分,称之为“茶乡之尾”是比较合适的。这个说法也与《明一统志》的记载一致。这就是说,在文献资料记载和民间传说中,“茶乡之尾”指的完全有可能是潞水。

《湖南通志》载:“古迹曰陵墓,茶乡之墟,苍梧之野,古帝弓剑之所藏也。国家有大典,遣官祭告。”如果这个记载所说的“古帝弓剑之所藏也”的陵墓就是《明一统志》所载的古炎帝陵的话,这就暗示潞水的炎帝陵可能只是一处象征意义上的陵墓,就如同后世所说的衣冠冢。把这个推定与《酃县志》记载的资料联系起来看,这就有可能是:潞水和炎陵县两个炎帝陵安葬的是同一个炎帝神农氏氏族部落首领,前者是一座衣冠冢,后者是一座实质意义上的陵墓。正因为前者是一座衣冠冢,所以它逐渐被炎帝神农氏氏族部落的后人忽略,乃至遗忘了,祭祀渐少,乃至于无。因此,后世也就只祭炎帝陵而不礼祀这个衣冠冢了。

《茶陵州志》又载:“炎帝葬茶流传已久,自宋置酃县,炎陵在望也。”这个记载似乎又否定了上述推定,即所谓炎帝陵指的是鹿原坡的炎帝陵墓。罗苹注《路史》时更是言之凿凿的说:“今陵山尚存二百余坟,盖妃后亲宗子属在焉。”如果排除前面的推定,这样的记载就更使人难得其详了。

《宋史·地理志》载:南宋绍定年间,茶陵县隶属湖南制置使衡州衡阳郡,境内分为西阳、睦亲、茶陵、衷鹄、康乐、霞阳、常平七个乡和永安、茶陵、霞阳、船厂四个镇。清代《衡州府志》记载,南宋宁宗嘉定四年平定“黑风峒寇”罗世传之后,湖南安抚使曹彦约认为茶陵军辖区过大,地里辽远,难于管辖,建议增置郡邑,以便于控制。于是,这一年,析出康乐、霞阳、常平三个乡设置酃县,但酃县仍属茶陵军管辖。最早的《茶陵州志》修于明代嘉靖四年,《茶陵州志》记载的是 “现时意义”上的炎帝陵而不是传说中的炎帝陵,即潞水的古炎帝陵,这种可能性比较大。这就是说,两种县志的记载和民间传说并不矛盾,前面这个推定仍然是有可能成立的事情。也可以理解为两个地方的炎帝陵安葬的并非同一个人,两者可能同为炎帝神农氏氏族部落南迁湖南境内的后裔,他们都沿袭炎帝神农氏这个称号而为各自分支的首领。

那么,断言潞水境内有炎帝陵及炎帝神农氏氏族部落的后裔有何其它证据呢?这个问题的答案如同问炎帝神农氏这些后裔的去向一样,实在是无从稽考的事情。远古杳杳,古迹湮灭,叩苍天无语,问大地无声,实在是一个不可能找出确凿证据的事情。我们只能从民间传说和民间风俗习惯中捕捉历史的踪迹,以期获知映证的信息及现在与过去相遇的吻合点。

据《湖南通志》记载,今潞水镇的农元村有个叫“神堂湾”的地方,相传炎帝神农氏曾徙居在这里,并常常翻越露岭尝草采药。农元村与这个地名有关的村庄就是“神背”,在这里,有一座保存完好的神农殿。这座神农殿建于清代光绪年间。据当地老人解释,神背一名的由来有两说:一是从前村庄的主体部分在壇官庙之后,二是村庄的主体部分在神农殿之后。处于某一人一物后面,在潞水方言中就是“在某人某物的后背”。这种解释大约是可信的。尽管这个解释没有直接涉及到炎帝神农氏,但还是与此有很大的关系(这个内容后面再说),《湖南通志》记载的似乎是言之有信的。另外,与神背比邻的大台村有一个叫“神堂”的地方。但这个地名似乎是确有所指的一口水塘,据一些人解释,这口水塘大而且深,经年不竭,如有神助。按这个解释,神堂这个地方似乎与神堂湾及炎帝神农氏无关了。

今农元村的大陇组(即所谓“大陇坳上”)与神背比邻。相传炎帝神农氏经常在这里采药,也在这里传授农耕技术,还在这里发明了米筛这种粮食加工工具。当地百姓感恩不尽,便把炎帝神农氏发明米筛的事迹刻在潞溪岸边一个深潭的岩壁上。这个潭就叫米筛潭。至今,米筛形象依然清晰可见。又有传说,炎帝神农氏教授农耕技术的地方就在现在的神背,百姓们为感谢炎帝神农氏的这份恩情,就把这里叫做“神背”。

事实上,神堂、神背、大陇这三个地方彼此紧邻,是一个相连一体的区域。《湖南通志》所说的神堂湾,大概是指这个区域。

在潞水清水方言区的龙溪村有一个叫“药塘”的地方。药塘指的是一口水塘,相传炎帝神农氏常在这里洗药,因此就叫“药塘”。这个地名被认为是不吉利的,明末清初的一个儒生以方言中的同音字“郁”代替“药”字,将它改名为“郁塘”,但是,在方言中,这个地方地名的读音仍然与“药塘”一致。

潞水镇的狮子岩,相传为炎帝神农氏的狮毛犬晚年休养的地方。至于天子山(即天堂山)上的天子坑遗址,则前面已经讲到,这里不再重复。这些遗址遗迹可以看作是炎帝神农氏曾经在潞水活动乃至生活过的痕迹。

与潞水的腰陂镇,有一个地方叫太子坑,潞水方言称之为“坛子坑”。相传为炎帝神农氏的太子安葬处。另外,露岭南侧的虎锯镇茶涧兔子冲,还有一个叫太子坟的土堆。相传为炎帝神农氏的太子炎居在这里打猎,无意之中,从兔子受伤自救的举动中发现了一种金创药。为了找到这种金创药,炎居冻饿而死。死后,蚂蚁衔土为坟,所以称之为“太子坟”,又叫“蚂蚁坟”、“天子坟”。这些可以说是炎帝神农氏在露岭周边地区活动的遗迹。如果把视线再放宽一点的话,在古茶陵(包括今炎陵县)的其它地区,我们还可以找到很多这样的遗址遗迹以及传说。

下面要讲述的可能是古茶陵这个大背景下,为古茶陵地区所共有的现象。

一是境内的药农,虽然师承关系不同,执有的仪轨和禁忌不同,但有两点似乎是相同的:近乎咒语而颇有神秘意味的封山、禁山或藏山的默念口诀中提到的历代本草祖师中,必有“神农”的名讳;采药时讳称镰刀、锄头这两种工具,而把前者称为“鹰”,后者称为“鹿”(或“雷公”),并且特别忌讳有亵渎它们的言行。这似乎与传说中作为医药文化开山鼻祖的炎帝神农氏有鹰、鹿两位母亲有关联。

二是境内至上世纪八十年代还盛行一种叫“踩田”的古老耕作技术,即在禾苗下田扎稳了根将要长出侧根的时候,人一手拄棍,一手配合身体协调摆动,双脚交替在禾苗根部附近来回划动,目的是划断侧根,好让主根深入泥土吸收养分(也有改为弯腰,用双手划动的,潞水方言称之为“抓田”)。据说,这种耕作技术最初是迁葬炎帝神农氏时无意“发明”的:抬灵柩的人被允许直接从禾田间路过,踩塌过的禾苗不仅没有死去,相反,长势良好,结实较多。后来,人们受到启示,就发明了“踩田”、“抓田”技术。还有一种叫做“薰草皮”的农耕技术,就是将草连同泥土挖来,经火薰烧后作为肥料入田。这被认为是炎帝神农氏引导原始先民烧畲垦荒的遗留。三是境内有“吃新”的习俗。茶陵地区的仪式是第一碗饭敬神灵,以感谢神灵赐予五谷种子。这样的神灵实际上就是传说中的炎帝神农氏。炎陵县地区的仪式是第一碗饭盛给狗吃。传说,最初的几粒水稻种子是炎帝神农氏的狮毛犬无意从天宫带来的。这个仪式有不忘狮毛犬给人间带来稻谷种子的感恩意义。四是境内迄止民国时期为止,民间为禳灾祛疫而举办的“做盂兰”,衣匠的众多纸扎中必有炎帝神农氏的纸扎神像,形象是头顶双角,手执禾蕙,名字就叫“神农皇帝制米谷”。

上述仪轨和农耕技术,以及民间习俗,都可以认为是古茶陵地区为纪念作为医药文化、农耕文化祖先的炎帝神农氏而保留下来的遗俗。我们还可以找到反映炎帝神农氏氏族部落曾经在古茶陵地区生产劳动和繁衍生活的文化意义上的遗存。

考察炎陵县和潞水镇的民间传说,我们会发现一个很有意思的事情:这两个地方都流传着一个“井水变酒卖”的故事。这两个故事的发生地点不同,主人公却都是先穷后富再穷的酒家,并且都有贪心的特点,他们的姓名、性别不同,但炎帝神农氏这个主角相同,故事情节也大同小异,但又有彼此移接的痕迹。这个传说似乎也可以映证炎帝神农氏的活动轨迹。

最有意思的一个文化遗存就是古茶陵地区和安仁地区的壇官和壇官庙。茶陵人称它们为“石公老爷”、“石公老爷庙”。在民间,壇官是一种凶恶而且好作祟的神灵。一般的,田间地头,或者山间溪头,有一棵高大的樟树,树下有一块大而且有点恐怖的石头,前面有焚香的痕迹,或者还有矮小的房子,这就是壇官庙。关于壇官使恶作祟害人的传闻,从古到今,在潞水这个地方,可以说是多得无法统计。古茶陵和安仁地区多壇官庙,这在湖南乃至我国南方地区似乎是独一无二的现象。据传说,壇官就是安葬炎帝神农氏时守灵护丧的大小护坛人员。当初,安葬炎帝神农氏后,天帝把护丧有功的人员一一分封为各路神仙,惟独忘了封赏大小护坛人员。问题反映出来以后,天帝没办法再给他们什么封赏了,只好无可奈何的叫他们“随遇而安”,自己随意找个地方去当快活神仙。但这些人听错了:有人以为是到安仁去安身,有人以为是到有树的地方去安身。于是,在安仁和古茶陵地区的田间、地头、村庄、山间,有大樟树和大石头的地方,往往能看到大大小小的壇官庙。这个颇有人性化的传说和神灵的存在,与炎帝神农氏首葬潞水不吉而改葬鹿原坡的传说,可以互为映证,更有近乎“信史”的意义。

赵世超先生说:“我个人只承认炎帝文化的南迁,不承认炎帝族和炎帝本人从陕西迁到河南,最后又迁到湖南,葬在湖南。”透过文献资料和遗址遗迹,以及民间风俗习惯和传说来探讨炎帝神农氏和潞水的关系,实际上也就是将这一传说时代的历史人物及其氏族部落的活动,置于南北文化交融史的大背景下的一次历史搜寻和梳理。炎帝神农氏和潞水有什么关系?炎帝神农氏及其氏族部落与中国古南方地区有什么关系?我们说炎帝神农氏,炎帝神农氏的氏族部落,这只是一个区域文化的代表和载体。这个代表和载体表证和承载的是古老的华夏大地,南北区域文化交融发展的文化密码和信息。

最后说一句与本文无关的话:我个人不赞同炎帝神农氏这种说法。

客厅入户门的斜对角是一所住宅的明财位,这个位置不管以前放置了什么催财物品,在新春到来之前,最好将其换掉。因为风水上特别重视气数,原有物品经历一整年的时间,其催财的气数基本上被用光了。在财位上摆放新的风水吉祥物,其吸引和汇聚气场的能力更强,还会促进财位气场的更新。

催旺乾宫

风水上,西北方为「乾」宫位,是住宅中最尊贵的位置。「乾」的本意为天,天是我国传统文化中万事万物的主宰,是至高无上的。因此,乾宫象征着家中的贵人、男主人的事业、工作等,在岁末年初,更需要用风水手段来催旺,使事业与财运得到更多贵人的帮扶。

整理家居

干净整洁的家居环境,更有利于运势的提升,脏乱的居家环境预示着生活中会遇到各种不顺。岁末年初,阳气初始的季节更应该保持住宅的整齐干净,给来年开一个好头,不要因为天气寒冷而懒得收拾整理,这样会影响整个家庭一年的运势。

增加贵重物品

古人十分讲究「镇宅之宝」,很多贵重的工艺品能够增添房屋的「贵气」,还能最大限度地化解不利气场,辟邪保平安,是催旺家运的有力物品。因此,在自己经济条件允许的范围内,在家中放置这类「贵」物来点缀房屋,可以有效的压制「贫气」「霉气」抬头,让新的一年「财源滚滚」。

改善灯光

灯光能够给人们带来财运,明亮的氛围使住宅的整体气势得到提升,从而给家宅带来较好的运势。岁末不要忘记检查所有灯具,如果有不亮的要赶在新春之前维修。上一年运势不佳的,可以通过改变主要灯具的方式来「换天心」,以扭转新年的运势。

布艺用品

崭新的窗帘和床单被褥能够提升房间的气场,所以年底一定要清洗家中的布艺和床上用品,以增添生气。房间在旺盛而清新的氛围里进入新春,才能起到改善运势的效果,有利于新的一年好运连连。

挂 画

过去民间有新年挂画的习俗,是改变运势、祛除晦气的好办法。新年挂画的题材一定要吉利,一些表现忧郁、颓废的作品以及猛禽恶兽类的画作一定不要挂在家中。

阳宅风水:看宅院内外

宅院外

一、宅前宅后

1.开门向庙多囚禁。门前有法坛,女被鬼邪缠。房后有庙宇,克妻伤子。

2.开门向庙宇,年年官病起。寺馆宫殿角,官非家退落。

3.前山白虎起,即是遭官鬼。

4.门前有尖山为刺面煞,主眼疾;房后有坑,为绝命水,主伤人。

5.白虎煞对白虎门,常年有病人(西门为白虎门)。

6.门前有探头山,四时防盗;房后有拍脚山,主出淫妇,通僧道。

7.门前有坟鬼入门,居家不宁;房后有坟阴催阳人,居家有灾。

8.门前有坟对屋,瞎眼少亡时时哭。

9.长石对门安,小口入黄泉(男左女右断;)大石对门前,妇人心痛叫皇天。

10.门前堆乱石,气疾无休止;堂内若堆石,堕胎与眼疾。

11.门前有粪堆(或乱石堆),易出哑巴。

12.北门乾探头,易出淫狂之徒(水落天门出淫狂)。

13.四边竹木甚宜栽,四季青青福自来,屋宇遮漫看不见,长春宝贵好安排。

14.门前有树神(老古树),要死当家人。树心空主心腹病,树枝烂主手脚生疮。若五黄二黑,戊己岁破等凶煞加临,主官司、妖亡。

15.门前两棵树,一户两姓住。门前数竿竹,必主相对哭。

16.交路来门,人口不存。门对剪刀煞(交叉路、河)有服毒上吊之险。

17.门前叉钳路,田地化成灰;门前八字路,忤逆破家;门前反弓路,孤寡淫贱,官非破财;门前路若井字样,自缢又外亡;川字路冲门,年年被盗,口舌是非;交剑路冲门,主自刎,防刺人。直路冲门主哭泣,长路冲门主分离。

18.门前有路似火字,岁杀加临灾祸至。门前大路似火字,打死他人未肯休。

19.虎落陷坑(兑门对水坑)少女有灾。

20.(门)前坑聚宝盆,后坑(房后)定死人。

21.大门对井,易出疯子。

22.门前有破屋,必定出寡妇(三年一场哭)。

23.门前有破缺,易出缺唇人。

24.房门对着厕所门,恶病而死。

25.房后丁字路,血光、牢狱灾无数。

26.大门吃小门,宅主短寿。

27.大梁压门,血光之灾。

28.房宅山墙开门,主犯桃花。西山墙开门应少女,东山墙开门应宅主。

29.房宅后窗大,妇女产后疯。

30.乾角开门主杂病,艮角开门主肠疾,巽角开门主肾疾,坤角开门主心疾。

31.前山高后山低,辈辈受人欺(出人昏迷)。

32.四山高压宅居凶,人口少兴隆。

33.向对鹅头山,主桃花,出伤残。

34.朱雀抬头(离方高大)炼乾金(乾大门),必死当家人。

35.反弓路(河、田埂)。前反弓闺门不清,后反弓绝嗣断丁,左右反弓家道不丰。

36.面前街巷多反背,孤寡出蹊跷。

37.两家门相对,必有一家退。两家门相冲,必有一家凶。

38.《十直论》曰:直屋冲门财不聚,直路冲门损少年,直水冲门家反复,直堑冲门官事遭,直墙冲门遭恶死,直石冲门日夜眠,直塘冲门多疾病,直岸冲门卖尽田,直庙冲门苦老,新塚冲门哭上天,有人识冲又识直,便是天仙与地仙。

39.大门前两沟入,一女二夫人罕识,若有沟从屋后来,寡妇重重灾祸及。

40.大门前正中有三根旗杆,叫香煞(顶心煞)主心脏病。

41.案山崩破灾祸立致(用水坑化解)。

42.何知人家受孤惜,水走明堂如簸箕。

43.明堂若吉宜洁净,有物皆有病,时人不知忘安排,于内起亭台,栽花砌坛借游玩,祸生如反掌。

44.明堂若有砂堆并石块,瞎眼难产见刑伤。

45.朱雀(门前南方有喷泉瀑布)飞泉,因淫杀害,元武断破,入狱伤亡。

46.门前怕见深坑,臂上怕见交路。

47.对面山如短剑,必主少亡。

48.远朝(山)不怕冲天,近案尤嫌过脑。

49.几案横栏名虎榜,笔山尖耸贵非常。

50.金炉玉案面前生,定出公侯宰相身。

51.怪石若居前案,必有凶殃。

52.案外有山探头,主出贼盗。案外有抱头山现,主男女淫奔。

53.辰戍丑未向的阴阳宅,易出赌徒或与不法分子勾结。

54.子午卯酉向阴阳宅,易犯桃花。

明堂诸煞

阴阳明堂一口井,岁君冲临必伤人。

阴阳明堂一口窖,阎王找你把命要。

阴阳明堂一堆石,岁君冲临有官司。

阴阳明堂一支箭,不除必然有伤残。

阴阳明堂一短桩,家中有人腿脚伤。

阴阳明堂一十字,又主家中有少亡。

阴阳明堂一胡同,宅主房东常有病。

阴阳宅左有路来,宅主伤命又破财。

阴阳宅右有来道,少小喝药又上吊。

阴阳宅前路一条(冲门),躲过官非祸难逃。

桃花煞

房前凸来房后凹,家人必定犯桃花。

阴阳宅前太零乱,家中男女都淫乱。

宅前低来男人犯,宅后低来女人乱。

门前窗下树一棵,桃花就在家中落。

房前偏左男人淫,房前偏右女人着。

树在明堂儿女乱,正人君子难消磨。

二、宅左宅右

1.青龙十字路来冲,虎边人家渐渐退。

虎边白蛇若开口,还主伤人口(虎砂方有路冲为白蛇开口)。

2.白虎头上白果树,主出孤老乞丐人。

白虎腰上白果树,主出寡妇少儿哭。

五黄有大树,主出瞎子。(六白破五黄)

3.龙砂(水)污染似毒药,主长子服毒。

4.龙头臃肿,长子伤残。公众号,中国风水研究会。

5.炮打青龙(龙砂方有高烟囱),长子易患精神病,又出不孝之子。

6.龙虎探头

大门左边龙砂长出3—5尺,墙角冲大门者为青龙探头,主伤长子。

大门右边虎砂长出3—5尺,墙角冲大门者为白虎探头,主伤次子。

7.龙虎张口

大门左边龙砂头处盖一间小房,小房门对大门者为青龙张口,主长子短寿。

大门右边虎砂头处盖一间小房,小房门对大门者为白虎张口,主次子短寿。

8.龙虎错位(龙虎砂长短不齐,又不弓抱),主出不孝之子。

9.左右双塔照门庭,状元及弟好名声(坐坎向离之宅最准)。

10.宅东河流汹涌,易出精神病。

宅西河流为虎落陷坑,主女人有伤病。

11.宅东有白灰窑,长子伤残定不饶。

12.龙砂头下建宅叫青龙街,白虎砂头下建宅,叫白虎吞宅,均主伤子绝嗣。

13.作屋若多窗,必定退田庄。

14.门前左右山(楼房),右边比左边高,主二门盛于长门,单位一把手当家。

15.可喜者龙虎身上起峰,可恶者泥水地边寻龙。

16.臂上路相交,枷锁送下牢。穿臂一条路,人财两落空。

17.唯有龙砂能救人,世代永无穷。

18.青龙抱白虎,家里钱无散,又出孝顺孙,能文又能武。

19.青龙起柜库,家有钱无散。

20.白虎抱青龙,儿孙永不穷。白虎头转来,常进女人财。白虎似蛾眉,内乱出奸邪。

21.龙虎头上有井,子孙双瞽(gu,眼睛瞎)。

三、其它

1.桥、枯怪树关杀方,人命官司更妖亡。

2.大树在坤、兑上,有人跌死。

3.藤缠树牵连,主官司、口舌、争斗。

4.水碓、油坊忌杀方,造居水口显风光。

5.水碓、油坊体居左,水口龙头福自齐。

6.水碓、油坊关杀方,火盗天官事殃。

7.人家四畔造奇亭,花巧皆来号作盈,人患疯邪财散退,早些除去免灾瘟。

8.水亭莫与岸相连,连接家门便不安,水阁近居尤大忌,非灾横祸哭皇天。

9.塔在巽方或丙、丁位(若在午位上眼瞎、火灾)或艮、辛方为文笔,主发魁元。在坤方发女婿,在申方兄弟同发,在庚方二门吉,在丁方主寿,若在乾方远也吉。在卯方主贵。

10.塔为文笔峰,要在三吉六秀方,本宅生旺方及一白四绿方主发贵。在杀方不吉。

11.佛塔不宜相对着,家内多愁恶,定遭眼瞎不光明,愁恶百般生。

12.古窑坑堑关杀方,路死颠狂牢狱伤。

13.丁字街主残疾,一字街无衣食,井字街主少亡,乙字街家富贵。

14.(路)两横一直号扛尸,坤上路交女淫风,艮上路交无子息,乾山艮巽路交穷。

15.坛庙宜居水口,罗星(尖角火星)切忌当门。

16.石似人眼人常病,戍方大石犬伤人。

17.白虎背上建房(在原道路上建房),家中人必死于道路上。

18.碾、磨之地为白虎煞地,不可建住宅。

19.烟囱为蜈蚣煞,毒气太大大凶。烟囱对床主难产。

20.宅对变压器(孤阳煞)大凶,主车祸、离婚、癌症。

21.二鬼抬轿(尸)家出凶事。

22.窗户改门,血光之灾。

23.两新夹一旧,死活都不住。

24.东南有水,家出土匪;水流西北,女人做娼。

25.南有大路冲,宅主命归阴。

26.乾方缺角伤老父,坤方缺角伤老母。

27.乾方有坑、井,家人头疼病;又出男瞽女跛之人。

28.坤方有坑,女人短寿。

29.房北有坑,西南缺角,老母病灾(北为老母先天位,坤为老母后天位)。

30.井在巽地,淫乱克夫。

31.楼房中间高,两头低,名二鬼抬轿,三年内定出凶事。

32.丁字房必伤丁。

33.亥山一丈能致富,辛山十丈富相亲。

34.子午卯酉单山向里,无论有砂或水,均主犯桃花。

35.辰戍丑未单山向里无论有砂或水,均主与不法分子有勾结或窝赃。

36.穴星双脑生双生。公众号,军师府。

37.十关砂不及一禽,十禽砂不及一兽,十兽砂不及一北辰。

38.神庙宜居水口,罗星切忌当堂。所忌者水尾源头,所戒者神前庙后。

39.何知人家受贫穷,神前佛后最为凶,何知瘟火祸相缠,神坛社庙在后连。

40.子午卯酉吉星现,鼠马兔鸡四人荣,乾坤艮巽凶山临,猪蛇虎猴四者寻。

缺角煞

乾宅屋基若缺离,中房有女瞎无疑。

坎宅屋基若缺巽,长房多死少年人。

艮宅屋基若缺坤,长房无子谁人问。

震宅屋基若缺乾,长房遗腹不须言。

巽宅屋基若缺震,长房一定绝无人。

离宅屋基若缺乾,长房无子无须言。

坤宅屋基若缺艮,中房夭死少年人。

兑宅屋基若缺艮,小房一家绝无人。

B:宅院内

一、院内诸事

1.《安宅定论》曰:“大门宜在本命之四吉方,不可安于本命之四凶方,又必须合来龙坐山之吉方以开之,又须迎来水之吉处以立门,则得全福矣。”

2.前门叫门,后门叫户,故曰“门户”。门在前属阳,户在后属阴,古人谓之天门地户。门宜常开,户宜常闭,故关前门而从后门出入者,必主孤寡。前门宜置两扇,后门宜置单扇。前门不可开杀方,后门不可开旺处。积薪汲水不可从后门入,退灰出粪不可由前门出。

3.一宅只一门,独旺则全美,若诸门皆旺也美也。

4.凡开大门,必要迎来水则吉,若对去水则凶。逆水而居者富。

5.门高过于厅,必定损人丁,门高胜于壁,其家多哭泣。

6.门户须防杂乱开,乱门气散耗多灾,前门后户从来定,两肋开门损小孙。

7.大门出水招凶祸,财禄无存命必穷。

8.天井水不宜对门出,不宜对柱,不宜放宅主年命上。

9.明堂(天井)纵横之法:以方为主,横长如一字者凶。直长如目字者亦凶。

10.明堂(天井)圆似镜,内人主不正,明堂如弓弯,富贵永无边,明堂似柜库,子孙世大富,明堂似棺材,一年两悲哀。

11.明堂(天井)内乱石假山,主心疼、咳嗽。栽花主堕胎。有小屋主小儿难育。

12.天井中心起土堆,患眼也难开,堆上若栽花,淫乱在其家,圆石阶沿最不宜,气盈心痛少人知。天井若尖射,人口见灾殃,尖左男痨疾,尖右犯血光。天井积屋水主痢疾。

明堂(天井)如反弓,子孙受贫穷,明堂如鳖背,家内无钱米,明堂如簸箕,子孙穷到底。

13.莫教花木植中庭,横事多端疾病生,富贵人家多犯此,求医问卜不曾停。

14.人家屋内种芭蕉,不出门庭荣自招,房内近为私鬼路,妇人血疾痛难饶。

15.院中水只能走震巽艮坤流,禁走坎离乾兑流。东四宅院中水走震巽流,为水来生木大吉,走坎流为财随水走,走离流为水火不容。西四宅院中水走艮坤流水为水来润土大吉,走乾兑流为水泄金气大凶。

16.放沟水(院中水)须曲折,两边去水面前合,最忌斜飞八字流,男女淫乱离乡村。放沟水怕黄泉,水流曜处绝人烟,子午卯酉犯桃花,流通六秀为福绵延。

17.无论任何坐向的房宅,乾宫都不能做厕、厨。做厕者污秽乾宫,宅主病伤;做厨者叫火炼乾金,宅主短寿。

18.厢房前后错位(或一大一小,一长一短)为龙虎争斗,主兄弟不和、打架伤人。

19.争权煞

一座四间房开两个门者叫争权,主家庭不睦,争权夺利。

20.肢离煞

左右厢房后墙宽过主房山墙者,叫肢离煞,主父子、兄弟不相顾、病、穷。

21、脱脉煞

宅院太长,两厢房距主房三米以上远者叫脱脉煞,主子不顾父,少不顾长。

22.停柩煞

住宅旁或前或后有破空屋者叫停柩煞,太岁冲临必有停柩。

23.棺材煞

宅院前宽后窄者叫棺材煞,主宅主短寿(单位一把手坐不稳)。

二、宅内诸事

1.二门靠一柱,钱财多不聚;

2.开门见柱号悬针,不损钱财损子孙。

3.三门相对品字开,便出孤单损自来。

4.栋柱开门主小口有伤,家长吐血。

5.正屋后面若开门,子孙不见兴。

6.屋大门小谓之闭气,主病。屋小门大谓之泄气,主退财。

7.卧床下有暗沟,主妇女经血不调,白带等。

三、门、主、灶的关系

1.门、主、灶均宜安于生气,天医延年,伏位等生旺方位。总不宜安于五鬼,绝命、祸害、六煞等凶恶方位。

2.吉、凶星简介

吉星:生气:事业,求功名,利仕途,求财等。

天医:求职、求子、求医、求财等。

延年:夫妻和谐,家庭和睦,利求婚,延年益寿。

伏位:平安、吉祥、百事吉。

凶星:五鬼:五鬼作乱、火灾盗贼、恶疮、眼疾、心腹疼痛、灾难连连,官司口舌。

绝命:丁财不旺、破财破世、筋骨疼痛、咳嗽气喘、官灾人祸、口舌是非、易鳏居、易绝嗣。

祸害:胃脾之疾、心脏之疾、肿胀疼痛、目瞎孤寡、妇女短寿、损伤人口。

六煞:上吐下泻、腰肾之疾、女犯桃花、淫邪上吊、嫖赌淫荡、伤妻破财。

记忆口诀:

生气贪狼加官禄,延年武曲福寿长,

伏位辅弼万事吉,天医巨门财宝乡。

五鬼廉贞人多病,绝命破军罗灾殃,

祸害禄存伤人口,六煞文曲女不良。

3.门、主、灶三者五行相生、比和者吉,五行相克者凶。

门、主、灶三者属同一宅者吉,不属于同一宅者不吉。

4.掌握熟悉乾坎艮震巽离坤兑八个方位代表人物、身体部位,代表疾病。

5.熟悉:

木克土:主脾胃、疯疾(反克时,肝胆之疾,四肢易伤)。

火克金:主肺疾、咳嗽哮喘(反克时火灾、贼盗)。

土克水:主肾及膀胱之疾(反克时脾胃之疾)。

金克木:筋骨疼痛、腰腿之疾(反克时肺、肠之疾)。

水克火:心、眼之疾,火灾失盗(反克时易患肾疾)。

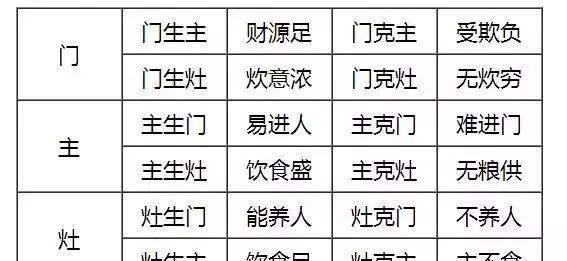

6.门、主、灶生克应吉凶

7.门、主、灶断

乾门巽灶疾病多,男女老少多消磨。

坎门离灶子午冲,女人私奔男人孤。

艮门坤灶丑未冲,少男老母两不利。

震门乾灶长幼伤,房房不顺女做娼。

巽门乾主不相当,忙忙碌碌空一场。

离门乾主多忙碌,时日不多克子父。

坤门坎灶病卧床,老少病灾一起亡。

兑门巽床闹殃殃,长女孤单少女伤。

8.门、主(床)灶断病

(1)乾门震、巽床,多为肝、肺癌。

(2)坎门坤灶主肾疾。

(3)艮门离灶主汤、火之灾,又主少男血光之灾。

(4)艮门乾位床,主人有病伤。

(5)震门兑上坑,主肝病(肝癌、肝硬化)

(6)巽门艮门相对,主病又破财败业。

(7)巽门兑位床,主孤单、信佛。

(8)坤门乾门相对,左右再有门相川,主肺疾。

(9)坤门离灶主胃疾(癌)。

(10)坤门震位床,妻离男伤亡。

(11)兑门震位床,主肺疾。

如果你觉得内容不错,欢迎转发、点赞收藏和点右下角“在看”支持下。